Vulkan-Surfen

Und andere Abenteuer made in Nicaragua.

Nicaragua ist schon aus der Luft einfach zu erkennen. Von Süden kommend geht es über viel Wasser hinweg, den Nicaraguasee, dann noch eine Runde über den Managua-See. Vulkane ragen aus den Wolken auf, wohin ich schaue. Noch nie habe ich so viele auf einmal gesehen. Aber Nicaragua trägt nicht ohne Grund den Beinamen „Land der 1000 Vulkane“. Von denen einige aktiv sind. Noch ahne ich nicht, dass ich bald Hals über Kopf einen Vulkan hinunterstolpern werde – und dass mich mehr Abenteuer erwarten, als ich gebucht habe.

Abenteuer zum Ersten: „Vulkan-Surfen“ oder der freie Fall

Ich komme an in einem Land, das bei nordamerikanischen Touristen bereits die Destinationslisten anführt, während es unter Europäern noch ein Geheimtipp ist. Doch egal, woher die Besucher stammen, eins haben sie gemeinsam: Alle wollen in Nicaragua Vulkan-Surfen. Was unter den Touris zum nicaraguanischen Volkssport Nummer eins wird, entlockt vielen Einheimischen nur Stirnrunzeln. Auserwählter für den neuen Sport ist der Cerro Negro mit 728 Metern in der Nähe der Kolonialstadt León. Ab gut 20 US-Dollar ist man dabei, etwas teurer wird‘s, wenn man zu Transport, Material und dem versprochenen „ride of a lifetime“ auch noch ein bedrucktes T-Shirt als Andenken will. Ich vertraue darauf, dass meine Erinnerungen ausreichen und warte pochenden Herzens, dass ich am Morgen um acht Uhr von meinem Hostel in León abgeholt werde. Dass daraus neun wird, ist eine häufige Nebenwirkung der Vulkan-Surfen-Buchung.

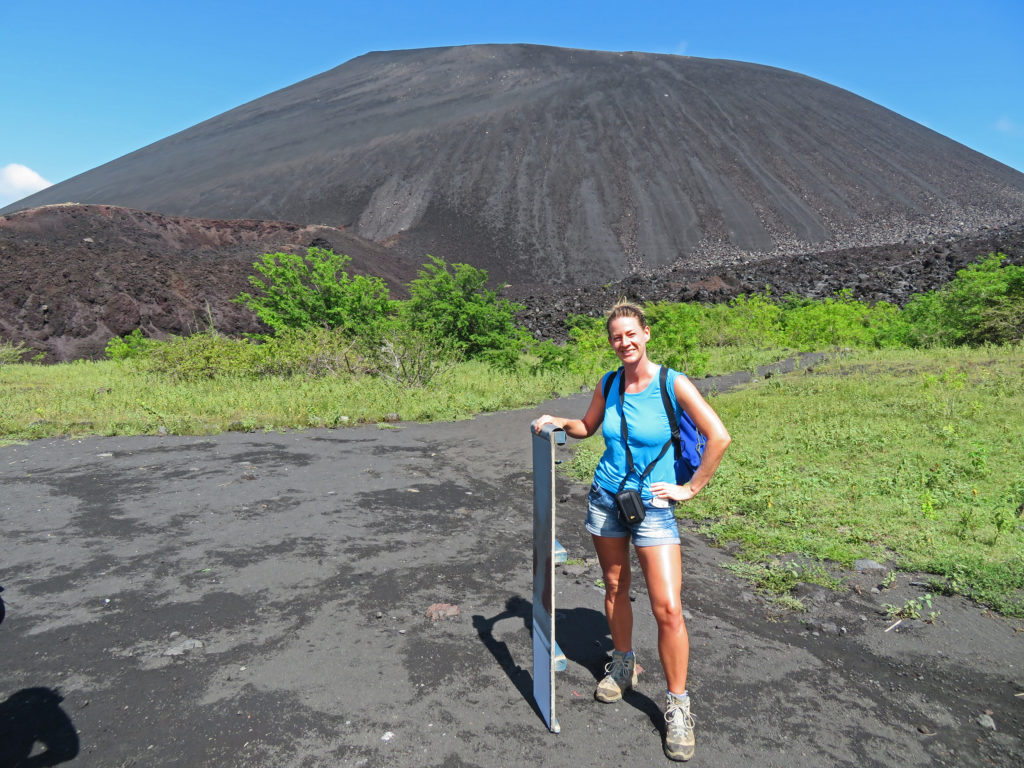

Endlich braust ein Laster heran, auf dessen offener Ladefläche die Abenteuerlustigen Platz finden. Außer mir sind ein Norweger, zwei Kanadier und sechs Taiwanesen, die ein Kreuzschiff für genau zwei Tage an Land gespuckt hat, mit von der Partie. Einige von ihnen haben die Gebrauchsanweisung zum Vulkan-Surfen anscheinend nicht gelesen, denn sie sind mit schicken weißen Hosen und Flip-Flops statt in Shorts und Wanderschuhen unterwegs. Es dauert gar nicht lange, da türmt sich ein schwarzes Ungeheuer vor uns auf. Der Vulkan ist komplett nackt, baum- und pflanzenfrei, überzogen von schwarzem Gestein. Es wird still im Laster, die taiwanesischen Frauen jammern.

Am Fuße des Vulkans ist Endstation. Unser Hab und Gut dürfen wir in blaue Baumwollrucksäcke verfrachten, die aussehen, als wären sie bereits etliche Vulkane runtergepurzelt. Darin befindet sich auch die Ausrüstung: blaue Anzüge, die vom Schnitt an die Tracht Gefangener erinnern, Handschuhe und Taucherbrille. Was man halt so braucht, wenn man sich von einem Vulkan stürzen möchte. Jeder klemmt sich eins der Bretter untern Arm, an denen eine Schnur zum Festhalten befestigt ist – unsere Surf- oder vielmehr Rodelbretter. TÜV-geprüft sieht mir das nicht aus. Dann beginnt der Aufstieg über Geröll und Steine. Die Taiwanesen machen schon nach den ersten paar hundert Metern schlapp, der Guide darf sämtliche Bretter auch für sie tragen. Das Holzstück unter meinem Arm wiegt an die acht Kilo, die Sonne knallt freudig auf uns hinab. Doch was tut man nicht alles dafür, um endlich mal einen Vulkan auf einem Holzbrett runtersausen zu dürfen?

Je höher es hinaufgeht, desto feiner wird das schwarze Gestein und desto heißer die Erde. Als ich den Boden mit der Hand berühre, fühlt es sich an, als würde ich eine noch lauwarme Herdplatte anfassen. An manchen Stellen tritt nach Schwefel riechender Rauch aus dem Boden, unter dem Cerro Negro entfaltet sich eine grüne Landschaft, durchbrochen von weiteren, vulkanförmigen Hügeln.

Der Norweger, die Kanadier und ich warten eine halbe Stunde auf die Taiwanesen und den schnaufenden Guide, dann geht‘s rüber zur ‚Surfseite‘: der einzigen Seite des Vulkans, wo die Steine klein genug sind, um uns nicht gleich von oben bis unten aufzuschlitzen. Wie Ameisen sehen die Laster tief unten aus. Mein Herz rast, als ich den Rucksack aufmache, den teils löchrigen blauen Anzug überstreife, der mir drei Nummern zu groß ist, und die Taucherbrille anpasse. Ob das wirklich eine gute Idee ist?

Der vom vielen Bretterschleppen genervte Guide knallt eins vor uns auf den Boden, setzt sich darauf, zieht an der Schnur und stemmt einmal die Fersen in den Boden, um uns zu zeigen, wie man bremst. „Alles klar?“ Wir sehen uns ratlos an. Also jetzt nicht wirklich. Bevor er selbst in die Tiefe hüpft, gibt er uns einen letzten Ratschlag: „Wenn ihr nicht bremst, erreicht ihr bis zu 90km/h. Dabei hat sich auch schon mal jemand überschlagen und war krankenhausreif!“ Weg ist er. Der Kloß in meinem Hals wächst. Ich fühle mich wie bei meinen ersten Skiversuchen, als ich oben am Berg stand und runterbretterte, um dann Hals über Kopf in einem Sicherheitsnetz zu enden, das mich vorm Sturz ins Tal bewahrte. Nur, dass es am Cerro Negro weit und breit kein Netz gibt.

Ich lasse dem Norweger und den Kanadiern den Vortritt, die schlotternden Taiwanesen geben ihn mir. Warum zum Teufel tut man sich so was an? Der Guide, der tief unten seine Kamera bereithält, hebt die Hand. Ich bin dran. Setze mich aufs Brett, ziehe die Schnur zu mir, stoße mich mit den Füßen ab. Ein paar Meter geht‘s runter, dann ist mein Schlitten so voller Steine und Erde, dass nichts mehr geht. Fluchend stehe ich auf, schüttele die Masse ab, setze mich wieder. Los geht’s. Das Brett saust immer steiler in die Tiefe, sämtliche Bremsversuche meinerseits scheitern. Plötzlich stellt sich das Ding quer, wirft mich ab wie ein wildgewordener Bulle. Ich überschlage mich, purzele den Vulkan runter, das Brett hinter mir her. So war das aber nicht gedacht, oder? Ich sehe schon Bilder meiner Beerdigung vorbeiziehen, da wird es plötzlich flacher. Ich kann mich aufrichten, das Brett unter meinen Allerwertesten schieben, und weiter geht’s. Der Guide hat in der Zwischenzeit munter auf den Auslöser gedrückt und mein Malheur festgehalten. „Bella figura“ geht eindeutig anders. Aber: Ich komme mit nur einer Schramme am Bein unten an. In meinem Haar hängt eine Menge schwarzer Schuppen, zwischen meinen Zähnen knirscht es und ich habe den Eindruck, der freche Latino-Vulkan hat sich auch bis in die letzte Ritze meines Körpers geschlichen. Aber ich lebe! Halleluja!

Abenteuer zum Zweiten: Balancieren am Rande von Teufelsschluchten

Wer schon mal einen Vulkan runtergestürzt ist, den kann auch sonst nichts mehr schrecken. Deswegen stürze ich mich, kaum dass ich mit dem lauwarmen Hostel-Wasser die gröbste Vulkanerde von mir gewaschen habe, in das nächste Abenteuer: eine Besteigung des Telica-Vulkans, 15 Kilometer östlich von León, 1061 Meter hoch, zum Sonnenuntergang. Im Gegensatz zum Cerro Negro gilt er als einer der aktivsten Vulkane Nicaraguas. 2011 hustete er zum ersten Mal seit 1948 wieder ein paar Aschewolken aus und sorgte dafür, dass 60 Dörfer rings herum evakuiert werden mussten. Heute köchelt es dort oben lediglich, sodass ich und andere Vulkan-Hungrige hoch dürfen.

Schon während der Jeep-Fahrt in die Berge, bei der wir uns fühlen wie auf einem dieser wahnsinnigen Kirmes-Fahrgestelle, schwant uns, dass das mit dem Sonnenuntergang nichts wird. Winterzeitlicher Sturzregen macht einige der Schlammwege fast unpassierbar, wir rasen durch reißende Flüsse, matschige Böschungen rauf und runter. Und ich dachte, das Schlimmste wäre, einen Vulkan runterzurollen. Es geht im Wagen hoch hinauf, sodass der Fußweg bis zum Krater nicht mal mehr die Hälfte des Weges ausmacht. Ich hatte es mir mühsamer vorgestellt, einen aktiven Vulkan zu erklimmen. Je höher wir kommen, desto beißender wird der Schwefelgeruch. „Geht nicht zu nah an den Rand“, warnt uns der Guide. Und wie immer, wenn man etwas nicht darf, zieht es einen magisch an. Der Abgrund. Ich werfe einen Blick in die Tiefe. Dorthin, wo der Rauch herkommt. Wo sich die Erde öffnet, um die Sicht auf die glühende Hölle darunter freizulegen. Meine Augen tränen vom Rauch, und doch kann ich mich nicht lösen. Wie können Menschen glauben, dass sie etwas Großartiges schaffen, wenn die Natur ein solches Schauspiel auf die Beine stellt?

Der Regen ist uns wider Erwarten gnädig, denn als wir wenig später aus einer Höhle mit einer Unmenge Fledermäusen wieder hervorkriechen, zeichnet sich sogar ein Touch von Sonnenuntergang hinterm Dunst am Horizont ab. Vielleicht bekommt man nicht nach jedem steilen Bergauf-Weg die Sicht, die man verdient – aber eine klitzekleine Belohnung gibt es meist doch für den, der genau hinschaut.

Denke ich mir wieder, als ich auf dem Weg zum wohl überlaufensten Vulkan in ganz Nicaragua bin, dem Masaya. Zu finden ist er bei der gleichnamigen Stadt zwischen Granada und Managua, und genau wie der Telica zählt er zu den aktiven, noch Feuer speienden Vulkanen. Es ist mir egal, wie überrannt der Ort mittlerweile ist – wie alle anderen will ich bei pechschwarzer Nacht in glühende Lava schauen. Der Minibus, in dem wir zu sechst sitzen, muss Schlange stehen, bis er gegen 18 Uhr in den Nationalpark Vulkan Masaya eingelassen wird. Dann darf jeder Bus oben am Krater seine Touristenladung für genau 20 Minuten auskippen.

Die Massenabfertigung ist vergessen, als ich am Rande des von der Nacht schwarz gemalten Vulkans stehe. Wie beim Telica beißt der Rauch in den Augen, sodass ich blinzelnd die rote Hölle tief unten ausmache. Sechs mal elf Meter soll die Caldera das Masaya groß sein, um ein Vielfaches mehr als beim Telica. Es ist, als würde eine riesige Hexe dort unten ihr Süppchen kochen. So, wie es brodelt, würde es mich nicht wundern, wenn der Vulkan jede Sekunde in die Luft ginge. Die indigene Bevölkerung nannte ihn Popogatepe, brennender Berg. Jede Eruption galt als Verärgerung der Götter. Beruhigen konnte man sie nur durch Opfer, meist kleine Kinder oder Jungfrauen. Ein Schauder läuft mir den Rücken hinab bei der Vorstellung, in das glühende Loch geworfen zu werden. Lieber surfe ich noch zehn Mal einen nicht ganz so aktiven Vulkan runter.

Abenteuer zum Dritten: Inselerkundung mit Nahtod-Erfahrung

Südlich der gemütlichen Kolonialstadt Granada und gegenüber von Rivas liegt eine Insel mit zwei Bergen, oder genauer gesagt zwei Vulkanen: Ometepe. Sie hat manche Superlative auf Lager, ist nämlich nicht nur die größte vulkanische Insel in einem Süßwassersee auf der ganzen Welt, sondern beherbergt auch einen der aktivsten Vulkane Nicaraguas, Concepción. Er ist 1610 Meter hoch und brach kurz vor dem Telica, 2010, das letzte Mal aus. Kein Wunder also, dass der Gipfel ab 1000 Metern aufwärts kahl geschoren ist und sich die wahnsinnigen Wanderer, die den Aufstieg wagen, auf eine Menge loses Lavageröll auf den letzten Metern freuen dürfen. Ausnahmsweise schenke ich mir dieses Abenteuer – eine Entscheidung, die ich nach den Erzählungen derer, die es hoch und wieder runtergeschafft haben, nicht bereue. Dagegen ist der zweite Vulkan, Maderas, mit 1394 Metern und seit Ewigkeiten tot, fast lammfromm.

Genau diesen wähle ich, scheint er mir mit seiner üppigen Vegetation auch weitaus interessanter. Vom etwas nichtssagenden Städtchen Moyogalpa aus düse ich mit einem Quad – dem einzigen empfehlenswerten Transportmittel auf der Insel – gut 40 Kilometer bis zum Startpunkt der Maderas-Wanderung. Auf Ometepe unterwegs zu sein gleicht einer Zeitreise. Zuerst geht es über die Landebahn des winzigen, kaum genutzten Flughafens, dann durch urige Dörfer mit kleinen, schlichten Häusern. Einsamkeit kommt dabei nie auf, denn jede Menge Kühe, Pferde, Hühner, Schweine, Radfahrer und Fußgänger leisten mir Gesellschaft und wollen im Slalom umfahren werden.

Bald habe ich den Vulkan Concepción, dessen Gipfel aus einer Wolkenschicht hervorsticht, im Rückspiegel und den Maderas vor mir. Ein rumpeliger Weg, bei dem mein Quad fast das Leben lässt, führt von einer Schlammstraße hoch hinauf, wo mich Ari bei der Farm El Porvenir bereits erwartet. Er arbeitet als Wanderführer auf Ometepe, gesteht mir mit einem Lächeln, er sei froh, dass ich nicht Concepción gewählt habe. Außerdem bin ich bescheiden geworden, möchte nicht einmal bis an die Spitze des Maderas, wo zur Regenzeit eine regelrechte Schlammschlacht beginnt, sondern nur zur Hälfte hinauf und ein wenig von der Natur kennenlernen.

Ari drückt mir einen Stock in die Hand, und los geht’s. Er entpuppt sich als wahre Enzyklopädie der hiesigen Pflanzen- und Tierwelt. „Diese Frucht nennt sich ‚jicaro‘“, deutet er auf melonenförmige grüne Früchte an einem Baum. Später schlage ich nach, dass es ein Kalebassenbaum ist. Nie gehört. „Er kann nur entstehen, wenn Tiere das Fallobst essen und danach ausscheiden.“ Meine Lust, die Frucht zu probieren, sinkt.

Immer wieder kommuniziert Ari mit Brüllaffen, die uns von irgendwo aus dem Dschungel zurufen. „Sie brüllen nur, wenn sie zanken oder ein Gewitter im Anmarsch ist.“ Ari hat einen Blick für all das, was ich mit meinem ungeübten Augen übersehe: wunderbar getarnte Schmetterlinge. Affen zwischen den Ästen. Vögel in den Farben der nicaraguanischen Flagge, weiß und blau. An diesem Tag erlauben uns sture Wolken keinen Traumblick auf den gegenüber gelegenen Vulkan Concepción, doch Aussichten können auch überbewertet sein. Ich genieße die Zeit mit Ari, dem ich kolumbianischen Slang beibringe, während er mich den typischsten aller nicaraguanischen Ausdrücke lehrt: „No hay falla!“ Ist kein Problem.

Unsere Tour endet bei Kaffeeplantagen, wo die Bohnen im November gepflückt werden. Ari öffnet eine Frucht für mich und gibt mir den Kern, auf dem ich lutsche – er schmeckt nicht ansatzweise nach Kaffee. „Kaffee schmeckt nicht nach Kaffee“, lacht Ari. „Den Geschmack bekommt er erst beim Rösten.“ Direkt neben den Kaffeepflanzen wird der Boden von den größten Termitenhügeln bedeckt, die ich je gesehen habe. Ari erscheinen sie ganz normal. Er erzählt mir lieber von seinen Großeltern, die noch 12 Kinder hatten, seine Eltern nur noch sechs, und er eins. „Die Leute werden immer vernünftiger. Weniger Kinder bedeuten, dass man ihnen bessere Chancen geben kann.“

Um einen der schönsten Flecken am Maderas-Vulkan zu erreichen, muss man wieder zurücklaufen und die Schlammstraße mit dem Quad noch viele weitere Kilometer hinunter rumpeln: Die San Ramón-Wasserfälle. Ich glaube den Einheimischen, dass man bis zur Hälfte mit dem Quad nach oben kommt. Zu sagen, dass es über Stock und Stein geht, wäre absolute Untertreibung. Zum Teil braust das Quad in solcher Schräglage über die unebenen, schlammigen Wege, dass ich Angst habe, es kippt zur Seite und begräbt mich. Plötzlich liegt ein riesiger Baum auf dem Weg, ich muss rückwärts einen steilen Hang zurückfahren. Schweißgebadet und mit zitternden Knien mache ich mich zu Fuß auf den Rest des Weges. Zuerst geht es über einen Waldweg, dann will ein rauschender Bach mit seinen glitschigen Steinen überquert werden.

Doch jede Mühe hat sich gelohnt, als ich ihn erblicke: einen Bilderbuch-Wasserfall aus zwei Fontänen. 40 Meter tief stürzt das Wasser, beidseitig umarmt von bemoosten Felswänden. Zur Abkühlung genieße ich die Gratis-Dusche von Mutter Natur. Und denke insgeheim, dass dieser Wasserfall faszinierender ist als die weltberühmten Iguazú-Fälle zwischen Brasilien und Argentinien. Was mir immer öfter auf Reisen passiert. Das groß Angepriesene, weltweit Bekannte hat seinen Reiz, kein Zweifel. Doch selten bringt es mein Herz so zum Hüpfen wie diese vollkommen unerwartete, gut im Dschungel verborgene Schönheit auf einer Insel irgendwo in Nicaragua.

Und diese Insel hat noch ein Abenteuer für mich bereit. Nach einem deftigen Gallo Pinto – dem Nationalgericht aus Reis und roten Bohnen – mit Rührei und Käse.

Ari hat mich überzeugt, dass kein Besuch Ometepes vollständig ist, ohne auf dem Nicaraguasee Kajak gefahren zu sein. Bei schönstem Sonnenschein und leichter Brise geht es im Zweierkajak von Caballitos de Mar los. Ohne Guide ist es schwierig, die Einfahrt zu einem zugewachsenen, winzigen Fluss zu finden, wo sich laut Ari die schönste Flora, Fauna und Vogelwelt findet.

Neugierige Reiher stehen am Ufer. „Wir nennen sie Waschweiber, weil sie immer glotzen und alles wissen müssen.“ Vögel in allen Farbnuancen, deren Namen ich Sekunden später wieder vergessen habe, zeigen sich. Ich sauge die Stille tief in mir auf, während Ari uns durch den teilweise von Grünzeug bedeckten Fluss schippert. Manche Vögel lassen sich kaum als solche ausmachen, so perfekt ist ihre Tarnung auf den Ästen.

Dann, als habe die Natur genug von uns Eindringlingen, brechen die Wolken auf und tropischer Regen ergießt sich über uns. War der Himmel vor fünf Minuten noch schön blau, ist er nun schwarz, in der Ferne donnert es. Ari steuert zurück, doch bereits Sekunden später sind wir klatschnass. Das zuvor spiegelglatte Wasser des Nicaraguasees erinnert auf einmal an die Nordsee an einem stürmischen Wintertag. Wellen schlagen ins Boot. Ich sitze vorne, bekomme immer die erste Ladung ab und bange mehr um mein Handy und die Kamera in meiner Rettungsweste als um mein Leben. „No hay falla“, beruhigt mich Ari, „das kriegen wir hin!“ Doch Wind und Regen werden immer stärker, und bald ist sich nicht mal mehr Ari sicher. Wir biegen in eine nähere Bucht ein, wo ebenfalls Kajaks verliehen werden, und lassen uns und das Kajak mit dem Jeep abholen. Mein Handy geht noch, die Kamera ist tot, ich zittere vor Kälte und habe die Schnauze voll. Dabei steht mir das Gröbste noch bevor: die Rückfahrt mit dem Quad nach Moyogalpa.

Das Gute ist, dass die Gänge im Gegenteil zum Vortag, als ich ständig im Dritten fahren musste, noch gehen. Ich gebe Gas, brause über die überflutete Schlammstraße – bis ein reißender Fluss meinen Weg kreuzt. Da, wo noch am Morgen einfach Schlamm war, bahnt sich nun eine Wasserlawine ihren Weg in Richtung See. Was machen? Stehenbleiben, vom Regen eingeschlossen? Ich schließe die Augen, drücke aufs Gas. Spüre, wie mir das Wasser bis zum Hintern reicht, sich eine Welle über mir ergießt, fühle den Sog des Wassers. Bete, dass der Motor nicht aufgibt. Das Spiel wiederholt sich zwei Mal mehr. Durchatmen. Gas. Wassermassen. Beten. Aufatmen. Der Regen schlägt mir ins Gesicht wie kleine Messerspitzen. Kaum sehe ich noch die Kühe, Pferde, Schweine, Hühner, Radfahrer und Fußgänger auf den schwarzen, unbeleuchteten Straßen.

Jeder Kilometer wird zur Qual. Meine Wanderschuhe scheinen kiloschwer vom Wasser, mir ist bitterkalt und der Regen peitscht weiter. Ich will absteigen und mich weit weg beamen. Aber vor mir wartet nur die dunkle Straße mit ihren vielen beweglichen Hindernissen. Ich weiß nicht, wie lange ich für die 40 Kilometer brauche. Lange. Doch ich bin nur eine verwöhnte Touristin, die etwas, das für die Einheimischen zu jeder Regenzeit Alltag ist, für ein echtes Abenteuer hält. Und natürlich wird am Ende alles gut und ich bekomme sogar die Kaution fürs Quad zurück, ein echter Glücksfall auf Ometepe. Denn schließlich wusste schon Oscar Wilde: „Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.“

Nach dem Abenteuer ist vor dem Abenteuer

Auch wenn ich mir nach Momenten wie auf Ometepe schwöre, in Zukunft nur noch Cluburlaub zu machen, weiß ich, dass ich diesem Vorsatz bald untreu werde. Das Einzige, was ich wirklich nach ein paar Abenteuern brauche, ist eine klitzekleine Auszeit. Zum Beispiel zwischen 365 Inselchen im Nicaraguasee, las Isletas, die vor über 20.000 Jahren durch das Wüten des Vulkans Mombacho entstanden.

Ometepe liegt zumindest gefühlt weit entfernt im Süden, die schreckliche Fahrt ist verdaut. Während ich mit dem Inselbewohner Elio durch die bewaldeten, teilweise bewohnten Eilande schippere, ist meine einzige Sorge, dass mir ein frecher Klammeraffe die Kokosnussstückchen wegschnappt, die mir Elios Familie soeben geschenkt hat.

Der Himmel und der See haben sich wieder vertragen, er spiegelt auf seiner perfekt gebügelten Oberfläche das Blau mit ein paar weißen Schleier- oder Schäfchenwolken. Vögel sitzen auf Felsen, ab und zu kommen Fischer oder Familien in ihren Booten vorbei. Lächeln, grüßen. Die Welt ist wieder in Ordnung.

Wenig später erreiche ich die Laguna de Apoyo vier Kilometer nordwestlich des Nicaraguasees, deren Caldera sich genau wie die Isletas durch die letzten Ausbrüche des Mombacho bildete. Ich schnappe mir ein Brett zum Stand-up-paddle und rudere bis in die Mitte des Sees. Dort lasse ich das Ruder sinken, lege mich auf den Rücken. Der Himmel über mir trägt noch immer mein Lieblingsblau, während ein Teil des Ufers bereits im Schatten der Abendsonne liegt. Doch weit dort draußen lacht sie mir noch ins Gesicht. Ich schließe die Augen, dankbar. Für jedes einzelne Abenteuer. Dafür, dass ich sie er- und überleben durfte. Und dass ich für weitere hier bin. Aber das ist für ein anderes Mal.

Anmerkung zu den Fotos vom Vulkan-Surfen: Das Titelbild, Gruppenbild sowie die Aufnahme der im gelben Anzug vom Vulkan rodelnden Person stammen vom Tour-Operator in Nicaragua. Das Bild zwischen den beiden (zu sehen sind Personen in blauen sowie gelb-grünen Anzügen) stammt von Linny Hsueh – ihr einen herzlichen Dank für die zur Verfügung gestellten Fotos.

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!